P: 9

domingo, 31 de diciembre de 2023

THE CROWN, TEMPORADAS 1-6 (2016-2023), DE PETER MORGAN.

sábado, 30 de diciembre de 2023

UNA MUJER SIN AMOR (1952), DE LUIS BUÑUEL.

P: 6

viernes, 29 de diciembre de 2023

PERROS DE PAJA (2002), DE JOHN GRAY. REFLEXIONES SOBRE LOS HUMANOS Y OTROS ANIMALES.

Uno de los puntos más polémicos - y a la vez estimulante - del libro de Gray es su acometida contra la ciencia, comparando a los fundamentalistas científicos con los fundamentalistas religiosos. La ciencia, para el autor, sirve en exclusiva al mito del progreso, como la religión ha servido en el pasado al mito de la vida eterna. La ciencia no se dedica a buscar la verdad, sino a intentar mejorar nuestras condiciones de vida, lo cual es un propósito más modesto, ya que jamás va a poder explicar ni definir el caos del universo en el que habitamos.

Como el resto de animales, el ser humano está sujeto y es esclavo de las leyes de la selección natural, por lo que el engaño y el autoengaño son normales en unos seres que se guían por su pensamiento inconsciente creyendo que toman sus decisiones en perfecta libertad:

"El humanismo moderno es un credo que propugna que, a través de la ciencia, la humanidad puede conocer la verdad y, así, ser libre. Pero si la teoría de la selección natural de Darwin es cierta, eso es imposible. La mente humana está al servicio del éxito evolutivo y no de la verdad. Y pensar de cualquier otro modo equivale a resucitar el error predarwiniano de creer que los seres humanos son distintos del resto de los animales.

(...) La teoría darwiniana nos dice que para la supervivencia o para la reproducción no se necesita el interés por la verdad. Lo más normal es que suponga una desventaja. El engaño es habitual entre los primates y las aves. Tal y como señala Heinrich, los cuervos fingen esconder sus provisiones en un sitio para luego ocultarlas en otro. Los psicólogos evolutivos han mostrado que el engaño es muy frecuente en la comunicación animal. En el caso de los seres humanos, los mejores mentirosos son los que se mienten a sí mismos: «Nos engañamos a nosotros mismos a fin de engañar mejor a otras personas», dice Wright. Es más probable creer a un amante que promete fidelidad eterna si él mismo se cree su promesa; pero no por eso es más probable que la cumpla. Cuando se compite por compañeros o compañeras sexuales, tener una capacidad desarrollada de autoengaño es una ventaja. Y lo mismo ocurre en política y en otros muchos contexto."

Pero Gray va un paso más allá y pone en duda la continuidad en el tiempo de nuestro yo individual, el elemento principal al que nos aferramos para sentirnos humanos:

"El «yo» es algo del momento y, sin embargo, nuestras vidas están gobernadas por él. No nos podemos librar de esa cosa inexistente. En nuestra conciencia normal del momento presente, la sensación que tenemos de nuestra identidad individual es inquebrantable. Este es el error humano primordial, en virtud del cual pasamos nuestras vidas como en un sueño."

Al final estamos sometidos a una especie de condena similar a la de Sísifo. La mayoría de los seres humanos están sometidos a un trabajo diario y agotador en pos de un presunto progreso, que siempre queda en el aire debido al vertiginoso aumento de la población humana. Poner coto a su número es algo que se está practicando en occidente, cuya forma de vida impide poder dedicarse a concebir y criar hijos, pero en el resto del mundo la población continua creciendo de modo alarmante, por lo que siempre estamos en estado de inquietud por falta de recursos y no faltan en la actualidad analistas que advierten de que estamos derivando hacia un colapso a cámara lenta. Al final Gray apela a la hipótesis de Gaia, como si el ser humano fuera una especie de infección en el sistema autorregulador de la Tierra, por lo que la conciencia del planeta acabará algún día con nosotros.

Se podrá estar o no de acuerdo con sus argumentos contra el antropocentrismo y el mito del progreso, pero es indudable que Perros de paja es un ensayo radical y estimulante de grata lectura, un trabajo que nos interroga directamente como seres humanos y nos hace preguntarnos, sin paliativos, acerca de nuestra verdadera naturaleza.

LAS CHICAS ESTÁN BIEN (2023), DE ITSASO ARANA.

P: 3

domingo, 24 de diciembre de 2023

TIEMPO DE VICTORIA: LA DINASTÍA DE LOS LAKERS (2022-2023), DE MAX BORENSTEIN Y JIM HECHT.

P: 7

sábado, 23 de diciembre de 2023

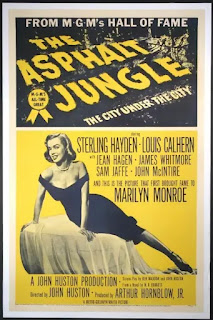

LA JUNGLA DE ASFALTO (1950), DE JOHN HUSTON.

P: 10

20.000 ESPECIES DE ABEJAS (2023), DE ESTIBALIZ URRESOLA SOLAGUREN.

P: 5

sábado, 16 de diciembre de 2023

LOS EUROPEOS (2020), DE ORLANDO FIGES. TRES VIDAS Y EL NACIMIENTO DE LA CULTURA COSMOPOLITA.

"En cuanto personas influyentes, de alcance internacional, actuaron también como intermediarios entre las distintas culturas de Europa, pues llevaron la música, el arte y la literatura rusos a Francia, Reino Unido y Alemania, el arte y la música españoles a Francia, a los escritores franceses y alemanes a Rusia, y así sucesivamente. Mediante sus contactos internacionales estaban contribuyendo a fomentar la integración cultural del continente."

El gran historiador Orlando Figes se sirve de este triángulo amoroso para exponer al lector - de una manera muy amena - los cambios sociales, culturales y económicos que jalonaron las décadas centrales del siglo XIX, una época en la que muchos creían que la paz perpetua entre naciones europeas y su unificación eran sueños posibles. El auge de la burguesía señaló un tiempo en el que la importancia de los edificios religiosos en la arquitectura de las ciudades cedía paso a otra clase de templos: auditorios, teatros de ópera, bibliotecas, museos y estaciones de ferrocarril, mientras buena parte de la sociedad se refinaba gracias al auge de los intercambios culturales. Los libros de otros países llegaban en masa e ideas novedosas con ellos y se creaban cadenas de librerías en las estaciones como focos de difusión cultural. Los artistas de ópera, verdaderos ídolos de su tiempo, podían desplazarse con facilidad de unas ciudades a otras en busca de rentabilidad económica y los pintores más vanguardistas se empezaban a dar a conocer a través de medios alternativos a los tradicionales. También la fotografía comenzó una época dorada, poniéndose de moda los retratos personales y la venta de retratos de personas relevantes, que así veían acrecentada su fama.

Además, este fue el tiempo en el que empezó a generalizarse el turismo de masas, especialmente en países como Italia. La gente con cierto poder adquisitivo - cada vez fue posible para mayor número de personas debido al invento de los viajes organizados - dedicaba un mes cada año a realizar los circuitos hasta el punto de que el centro de algunas ciudades empezaba a saturarse de turistas. Así lo expresaba el escritor Charles Lever, que residía en Italia:

"La cosa ha «prendido»; el proyecto es un éxito; y mientras escribo, las ciudades de Italia están inundadas por una multitud de estas criaturas, porque nunca se separan, y se las ve, de cuarenta en cuarenta, desparramándose por las calles con su director —ahora al frente, ahora en retaguardia—, rodeando al grupo como un perro pastor, y en realidad todo el proceso no puede ser más parecido al pastoreo."

El nacionalismo, que tomó impulso en la década de 1860, fue el gran enemigo de los sueños de unificación europea. Cada país empezó a conmemorar a sus gigantes culturales, a celebrarlos y a dedicarle estatuas al mismo nivel que las tradicionales consagradas a militares o estadistas. Los movimientos nacionalistas reclamaban a sus genios para sus propios fines: Dante en Italia, Goethe en Alemania o Cervantes en España se convertían en genuinos representantes del espíritu de la nación, un espíritu único que las hacía distinguirse del resto. La guerra franco-prusiana de 1870 fue el punto de inflexión de esta tendencia. Aunque el sueño cosmopolita logró recuperarse en parte a finales de siglo, el estallido de la Primera Guerra Mundial dio al traste definitivamente con él. Las figuras de Tugueniev y del matrimonio Viardot quedan como símbolos de una manera de entender el mundo que trascendió las fronteras de sus propias naciones, un fenómeno cuyas benignas consecuencias llegan a nuestros días.

EL PIANO (1993), DE JANE CAMPION.

P: 7

domingo, 10 de diciembre de 2023

BELFAST (2021), DE KENNETH BRANAGH.

P: 8

sábado, 9 de diciembre de 2023

SUNDOWN (2O21), DE MICHEL FRANCO.

P: 6

viernes, 8 de diciembre de 2023

LOLA (1981), DE RAINER WERNER FASSBINDER.

P: 7

miércoles, 6 de diciembre de 2023

EL HOMBRE DEL NORTE (2022), DE ROBERT EGGERS.

P: 7

domingo, 3 de diciembre de 2023

LA CONSAGRACIÓN DE LA PRIMAVERA (2022), DE FERNANDO FRANCO.

P: 7

martes, 28 de noviembre de 2023

EXTRAÑA FORMA DE VIDA (2023), DE PEDRO ALMODÓVAR.

P: 7

LA IMPACIENCIA DEL CORAZÓN (2022), DE BILLE AUGUST.

lunes, 27 de noviembre de 2023

EL DIRECTOR (2019), DE DAVID JIMÉNEZ. SECRETOS E INTRIGAS DE LA PRENSA NARRADOS POR EL EXDIRECTOR DE EL MUNDO.

Me interesé por este libro después de escuchar un podcast en el que se entrevistaba al autor y presentaba este libro de memorias como un testimonio muy sincero de alguien que estuvo un año, desde su puesto de director de El Mundo, cerca de los estamentos de poder de este país. Hasta su sorprendente nombramiento en abril de 2015 como director de una de las cabeceras principales de España, David Jiménez había sido corresponsal en diferentes países y se encontraba muy alejado del mundo de intrigas y presiones de los altos directivos.

Según cuenta el autor, desde el primer momento su intención fue transformar el periódico en un diario enteramente independiente y libre de presiones del poder, unas ideas que chocaron continuamente con los dueños, sobre de Antonio Fernández Galiano el presidente de Unidad Editorial, a quien llama El Cardenal - casi todos los personajes que rodean al protagonista están presentados con pseudónimos - , un hombre muy cercano a los círculos del poder que intentaba que las noticias no mancharan la reputación de sus numerosos amigos. Además, la buena marcha económica del periódico dependía de que se respetaran los Acuerdos, unos pactos no escritos que permitían la contratación continua de publicidad por parte de bancos y grandes corporaciones en las páginas del periódico a cambio de ofrecer en sus páginas noticias que salvaguardaran la buena reputación de las mismas. Unos pactos que hablan de las carencias de la libertad de prensa en España y que explican la condescendencia con la que se han tratado muchos temas en nuestra prensa en las últimas décadas:

"Durante décadas ofrecimos a la monarquía inmunidad informativa y adulación, enviando a sus miembros de moral más endeble la señal de que nunca serían censurados. Vivimos en connivencia con bancos y tiburones inmobiliarios, sin denunciar sus excesos porque su publicidad engordaba nuestras cuentas de resultados. Nos sometimos a Los Acuerdos, sin oponer ninguna resistencia o promocionándolos. Y alineamos nuestros intereses con los de los partidos políticos y gobiernos, a cambio de dinero institucional, licencias de televisión o favores. La prensa, atrincherada en ideologías irrenunciables y fiel a una verdad que encajara en ellas, había malgastado sus mejores días en batallas mediáticas y luchas de egos, mientras guardaba silencio sobre sus propias deshonras."

A pesar de su loable intento, David Jiménez jamás pudo conseguir sus objetivos, pues eran demasiados los obstáculos y los opositores a sus ideas de una prensa sin el lastre de tener que pagar continuamente favores y publicar o no las noticias según intereses ajenos al interés informativo de las mismas. Tampoco se avanzó en la dirección deseada en la digitalización del diario, una apuesta que solo se abordaría con seriedad bastante después de que Jiménez abandonase el diario. El director es un muy interesante testimonio de cómo funcionan las cosas en las altas esferas de este país, una lectura imprescindible para todos aquellos que intentamos seguir la evolución de la prensa diaria.

domingo, 26 de noviembre de 2023

A TODO RIESGO (1960), DE CLAUDE SAUTET.

P: 8

sábado, 25 de noviembre de 2023

LA CIUDAD DE LOS VIVOS (2020), DE NICOLA LAGIOIA. LA ROMA SINIESTRA.

La ciudad donde se produjo el crimen es representada por Lagioia con una mezcla de amor y odio. Nada más comenzar, se describe como una plaga de ratas empezaba a amenazar su centro histórico en la época del asesinato, mostrando el lado menos amable de una de las ciudades más bellas del mundo, la ciudad del amor, de los monumentos dos veces milenarios. Pero también una urbe con un destacado lado oscuro, que no siempre surge en los bajos fondos, en el que el autor se propone indagar para intentar explicar lo inexplicable. Y lo hace tomándose su tiempo en describir la psicología de ambos asesinos, cómo su relación, que se basó desde el principio en el abuso de alcohol y drogas, derivó en una noche de locura absoluta en la que no importaban las consecuencias de sus actos. También es capaz de acercarse a la víctima, a su permanente necesidad de dinero rápido, que lo llevaba al mundo de la prostitución homosexual, a través de una existencia paralela que ocultaba a su familia y a su novia:

"El asesinato arroja luz sobre la víctima y el verdugo, y siempre es una luz parcial, una luz perversa: el asesinato es el mal y el mal es el narrador de la historia. El asesinato arroja luz sobre sí mismo para dejar el resto en sombras, para que víctima y verdugo se confundan en la excepcionalidad de lo sucedido. Al mostrarnos a los verdugos como monstruos nos impide acercarnos a ellos a nivel emocional; reduciendo a la víctima a lo extraordinario de su suerte la aleja de nuestra empatía."

Uno de los aspectos más destacados de La ciudad de los vivos es que su autor no se conforma con entregar una crónica periodística, sino que el libro goza en todo momento de un poderoso aliento literario que nos acerca a los protagonistas de una manera estremecedora, algo de lo que solo son capaces los mejores escritores. Además, Lagioia indaga en las consecuencias para las familias, tanto de los verdugos como de las víctimas, que quedan marcadas para siempre por estos hechos inexplicables, protagonizados por personas a las que consideraban absolutamente normales, no los monstruos que describe la prensa. Unos jóvenes que se asoman al abismo del peor de los crímenes sin motivación alguna, simplemente por un reto absurdo producido en unas mentes saturadas de alcohol y drogas y aisladas de la realidad. Una lectura imprescindible que refleja un tipo de indagación sosegada e inteligente que recuerda a autores como Emmanuel Carrère.

EL RESPLANDOR (1980), DE STANLEY KUBRICK.

P: 7

viernes, 24 de noviembre de 2023

UN AÑO, UNA NOCHE (2022), DE ISAKI LACUESTA.

P: 6

jueves, 23 de noviembre de 2023

BABYLON (2022), DE DAMIEN CHAZELLE.

P: 7

miércoles, 22 de noviembre de 2023

PATTY HEARTS (1988), DE PAUL SCHRADER.

P: 7

martes, 21 de noviembre de 2023

EL ASESINO (2023), DE DAVID FINCHER.

P: 7

TODAS LAS MUERTES (2023), DE RICARD SOLÉ. EL FINAL DE LA VIDA: DE LOS OCEÁNOS A LOS ROBOTS.

Porque la inmortalidad ha sido un sueño humano desde que éste empezó a pensar racionalmente, primero como ficción y mucho después como posibilidad científica, hoy día todavía descartada por casi todos los biólogos: la muerte de las células y el deterioro progresivo de nuestros cuerpos es un proceso hoy por hoy irreversible y demasiado complejo como para poder ser evitada, ni siquiera por la medicina futura que sí que conseguirá, seguramente, que podamos vivir muchos más años de lo que lo hacemos en la actualidad.

Ricard Solé deja claro desde el principio del libro que no existe una sola definición de muerte, porque también dejarán de existir, además de los seres humanos, las ciudades, las civilizaciones o la inteligencia artificial más avanzada que podamos crear en un futuro próximo. El mito del doctor Frankenstein está lejos de cumplirse en nuestra realidad, esa pretensión de luchar contra lo que nos parece injusto, contra esa idea insoportable de nuestra propia extinción, aunque es seguro que el espíritu humano jamás dejará de tener esperanzas y seguirá retando a la señora de la guadaña, esa gran igualadora que nos aboca a todos al mismo triste destino.

lunes, 20 de noviembre de 2023

FRENÉTICO (1988), DE ROMAN POLANSKI.

P: 6

domingo, 12 de noviembre de 2023

QUO VADIS, AIDA? (2020), DE JASMINA ZBANIC.

P: 9

sábado, 11 de noviembre de 2023

MI VECINO TOTORO (1988), DE HAYAO MIYAZAKI.

P: 6

domingo, 5 de noviembre de 2023

COLORADO JIM (1953), DE ANTHONY MANN.

P: 10

sábado, 4 de noviembre de 2023

FERIA (2020), DE ANA IRIS SIMON. EL PASADO IDEALIZADO.

Estas palabras, con las que se puede estar más o menos de acuerdo, se han intentado enmarcar en un determinado discurso político, como sucede con todo en este país, apelando a la lógica de que las personas que abogan por anhelar una familia tradicional son sin duda de derechas. Que ninguno de los partidos que nos ha gobernado hasta ahora haya sido capaz de abordar con eficacia el problema del paro juvenil, de los bajos sueldos, de la subida incesante de los precios de la vivienda y de la inestabilidad laboral, parece no tener importancia. Lo verdaderamente relevante es ser fiel a unas siglas y tomar posición en las lamentables guerras culturales que desde hace años monopolizan la batalla política frente a los problemas cotidianos de la gente común. Así se expresa al respecto la autora en una entrevista recientemente publicada en El Cultural:

"Yo creo que hay verdades que están más allá del paquete ideológico que se supone que uno ha de comprar si es de izquierdas o de derechas, y eso no tiene que ver con posicionarse en el centro o ser equidistante, sino con comprometerte tanto con la realidad como para cuestionarte incluso tus propias ideas. Lo que sucede es que tenemos una derecha y una izquierda política y mediática del todo despegadas de lo que pasa en la calle."

A pesar de su potente comienzo, tan reivindicativo, al final Feria no toma ese camino, sino que se dedica a evocar tiempos pasados - los de la infancia y juventud de la autora, sobre los años noventa - y a narrar anécdotas familiares a través de una novela costumbrista, bien escrita pero, después de todo, poco original respecto a los temas más tratados de nuestra literatura actual. Feria se lee con agrado, pero cuando uno la termina siente que es mucho más interesante la faceta periodística y polemista, siempre nadando contra la corriente de lo políticamente correcto y la lectura de esos artículos que actualmente publica en El País, tan provocadores y libres.

FUEGO EN EL CUERPO (1981), DE LAWRENCE KASDAN.

P: 9

miércoles, 1 de noviembre de 2023

TODO, A TODAS HORAS EN TODAS PARTES (2021), DE STUART JEFFRIES. CÓMO NOS HICIMOS POSMODERNOS.

"Los humanos territorializados no son distintos de esas ovejas que se han habituado hasta tal punto a su prado que no hace falta que este esté acotado por muros para mantenerlas en él. A nosotros también se nos puede dar libertad porque no se espera que hagamos uso de ella."

Pero el posmodernismo se ha vendido sobre todo como un movimiento cultural de carácter liberador, que al final deriva en un deseo permanente de consumo que es aprovechado por el capitalismo para cautivar a unas masas que se creen que esa libertad de elegir en un amplio mercado constituye su auténtica libertad. El proyecto original de la modernidad, como recuerda Jünger Habermas, era el de transmitir de manera natural los valores de la ciencia, el arte y la moralidad al conjunto de los ciudadanos, para que esa ética basada en la alta cultura rigiera en las vidas de al menos un amplio número de éstos. Al final estas áreas que debían haberse democratizado para fomentar un sano debate ciudadano también se han privatizado y han quedado en manos de expertos. La ilustración para el pueblo se ha convertido en una materia restringida controlada por ciertos despachos universitarios y, como sucede con todo, por unos políticos consagrados a unos intereses que apenas tienen que ver con el bienestar de la mayoría.

La otra cara de todo esto fue el buen provecho que pudieron sacar ciertos artistas de esta nueva libertad creativa que ha dejado atrás todos los tabúes tradicionales para abrazar la cultura de lo hiperreal, en la que todo es posible. El artista puede abrazar diferentes identidades, jugar con ellas y estimular a través de sus creaciones los deseos más íntimos de sus seguidores. Todo esto es aprovechado por la industria publicitaria para ofrecer nuevos productos en alianza con internet y las redes sociales, un espacio de libertad que cada vez está más copado por una determinada visión del mundo que fomenta los valores de autoexplotación y consumo rápido de los más variados productos, mientras desaparece la idea tradicional de privacidad del individuo.

El auge actual de las políticas de la identidad, frente a la división entre clases sociales que fomentaba la lucha obrera, es otro de esos lodos surgidos del polvo de la posmodernidad, un movimiento de múltiples prismas que ha conformado el mundo que habitamos hoy, un mundo que se mueve entre la rapacidad omnipresente del capitalismo, el desastre provocado por el cambio climático y el individualismo absoluto que provocan las nuevas tecnologías a través de unas aplicaciones que permiten conectar con todo el mundo a todas horas y en todas partes, mientras estamos aislados en nuestros hogares.

LOS ASESINOS DE LA LUNA (2023), DE MARTIN SCORSESE.

P: 6

sábado, 21 de octubre de 2023

UMBERTO ECO: LA BIBLIOTECA DEL MUNDO (2022), DE DAVIDE FERRARIO.

TITANES DE LA HISTORIA (2012), DE SIMON SEBAG MONTEFIORE. HÉROES Y MONSTRUOS.

Titanes de la historia puede leerse de forma espaciada, puesto que no contiene una unidad temática más allá de estar dedicado cada capítulo a un personaje histórico relevante, por lo que es una obra de las que incita a descubrir otras en las que profundizar en las vidas de los que más nos puedan interesar. Simon Sebag Montefiore es ante todo un escritor ameno y riguroso, por lo que el acercamiento a este volumen, a pesar de su tamaño, constituye un pequeño placer para cualquiera. El autor se encuentra ahora de actualidad por haber escrito durante la pandemia un ambicioso estudio titulado El mundo, que sigue la evolución de una serie de familias a lo largo de siglos, un libro muy apropiado para acercarse a él durante unas vacaciones.

.jpg)